1905电影网独家专稿 2015年是值得铭记的一年。这一年里,内地电影市场火热依旧,截至12月3日晚,全国电影票房首次突破了400亿的历史关口。与此同时,经过十几年培育的口碑效应也开始显现,好口碑对电影票房的帮助越来越大,坏口碑则拖累了很多大片的前进脚步。纵观年内上映的黑马影片,无一不是一时的口碑之作,而《速度与激情7》与《捉妖记》等大热影片也依靠好口碑找到了长卖的钥匙;而从近一个多星期《怦然星动》、《从天儿降》、《不可思异》等铺天盖地的吐槽声来看,这几部无论是想打明星牌还是特效牌的,也都没有取得多好的票房成绩。

口碑,逐渐取代了影片的话题性、演员阵容、成本、特效等因素,成为观影前优先考虑的问题。观影选择也变得异常简单起来,倘若观众提前认定某部电影是烂片,十有八九不会去看——九块九也不看,免费的票也嫌浪费时间。“捧红佳片,踩死烂片”不仅是影评人的战斗理念,也成为了普通观众间的一种默契,但这种认知又将观众引向另一种极端,产生了市场上只有神片与烂片两类的假象,进而导致一大批资质平平的影片成为了彰显品位的牺牲品。

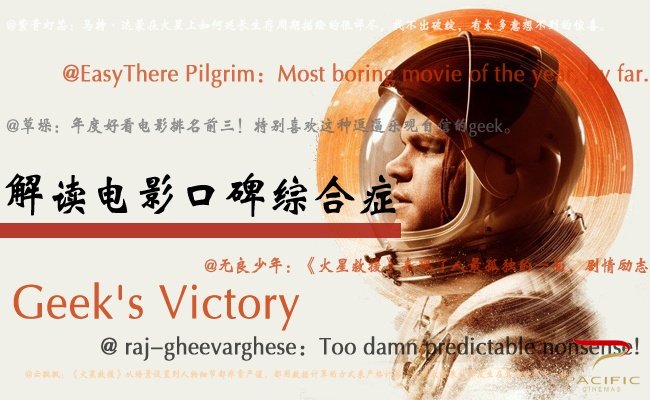

然而,嗅觉敏锐的发行商又一次走在了意见领袖与观众的前面,制造口碑、引导口碑成为了新的营销手段。口碑效应的成型,到底是精英文化的胜利,还是普通观众取得了话语权,又或者仅仅是一场营销游戏?

口碑效应初显 好口碑转化成了生产力

从内地电影市场化以来,话题性一直是电影取得高票房的一大利器——不论电影的质量如何,有话题就有票房,特别是有争议性的话题。用某些人当时的话来形容内地市场,那就是畸形,这边的影评人气得跳脚,那边电影院里的观众看得不亦乐乎,而文艺片、好口碑、低票房三者之间成为了恒等式。

这种恶性循环在今年得到了一定程度的扭转。暑期档中,上映前关注度较高的青春片《何以笙箫默》、公路喜剧《横冲直撞好莱坞》和武侠片《道士下山》都受到坏口碑的拖累,次周票房大幅下滑,走出了与《小时代4:灵魂尽头》、《栀子花开》等粉丝电影相似的票房曲线。以《何以笙箫默》为例,该片总票房3.52亿,而首周末票房为2.33亿,占到总票房的66%,这种比例是极为不健康的。

而好口碑则转化成了生产力,从年初的《重返20岁》、《王牌特工:特工学院》、《战狼》到暑期的《速度与激情7》、《杀破狼》、《西游记之大圣归来》,再到最近的《夏洛特烦恼》、《我的少女时代》、《火星救援》,这些口碑上佳作品的票房续航能力非常惊人。其中,尤以《西游记之大圣归来》的表现最为出彩,上映首周在国内电影网站的评分冲高到9分以上,至今仍维持在8分以上,该片总票房为9.56亿,而首周票房尚未过亿。

有人曾粗暴地把话题引发的观影现象归咎于观众审美水平的低下,而在口碑作用显现的今天,观众的审美有没有取得令人欣慰的提升呢?也许,答案并不令人欣慰。